最近我发现了根茎(rhizome),这是年轻艺术家David Bowen的作品。他的生长绘制装置(growth rendering device)以溶液培养的方式为植物提供光和食物。植物通过生长反作用于装置。装置又反过来对植物作出反应,每24小时绘制出一幅植物的栅格化喷墨图形。当一幅新图被绘制出来后,系统使纸卷滚动4英寸,以便新一轮的绘图。我觉得它很吸引人,于是决定问他关于这个装置的几个问题。而这迅速发展为一次完整的采访。

最近我发现了根茎(rhizome),这是年轻艺术家David Bowen的作品。他的生长绘制装置(growth rendering device)以溶液培养的方式为植物提供光和食物。植物通过生长反作用于装置。装置又反过来对植物作出反应,每24小时绘制出一幅植物的栅格化喷墨图形。当一幅新图被绘制出来后,系统使纸卷滚动4英寸,以便新一轮的绘图。我觉得它很吸引人,于是决定问他关于这个装置的几个问题。而这迅速发展为一次完整的采访。

Bowen对机器与自然界相互作用的结果很感兴趣。尽管他只是在2004年完成了明尼苏达州大学的一个美术硕士学位,他已经在国际间办过展览,目前还是德卢斯明尼苏达州大学的副教授。

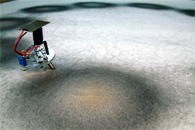

生长绘制装置

你对装置、机器和其他系统的兴趣从哪里来的?

小时候我总是将东西拆开来看看它们是怎样运作的。年长一点的时候,我开始被外形匀的机器所吸引。系统和机器的外形、运动与零件如何被其预设功能决定所呈现出来的美使我着迷。上大学的时候,我变得对钢铁和动力雕塑感兴趣。当我与机械工程系一同工作的时候,我对动力雕塑的兴趣最浓,那时我已经在我的导师Guy Baldwin的指导下,从明尼阿波利斯的明尼苏达州大学毕业。

你的一些装置看起来很精巧,近乎脆弱。是什么决定了它们的外观的?

我构造的许多形态来自于它们被预想好要演示的功能。如果一个装置利用风来在纸上留下痕迹,那么逻辑上它应该是精巧的、轻的,以便让风的痕迹变得清晰。在一个有多个组件的合成物里,个别装置如果由光重材料构造,则会被赋予更多运动和相互作用的自由。我习惯于用钢铁创作,但我发现巧妙地处理钢铁很困难,如要结合你的工具和身体,还有重物则更加困难。匀称的造型和铝造成了与自然形态、运动和系统更强烈的对比。

向光性制图装置

我尤其对向光性制图装置感兴趣。你这个想法是怎样产生的?在逐步实现时你遇到什么样的挑战?

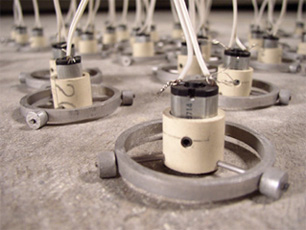

向光性制图装置(Phototropic drawing device)出现在50只雄蜂(50drones)之后,后者拥有50个独立组件,用于创造出有机化合物。雄蜂周围的电线用于提供能量。这个绘图装置是出于对创造一个更自治的装置的需求。

在很多意义上来说,这些装置是生物。它们由能量推动,被最近最强烈的光源吸引。它们甚至会探测房间里的环境光并作出反应。但在它们没被使用时,我必须将这些装置的太阳能电池卸下来放到我的书桌上,否则它们会走到边缘自杀。

早期的装置试验主要是将它们成群安放在光场的附近,允许它们向着光运动,观察那些企图取代其它装置的合成物。试验只能进行到这里,否则这些装置会混杂在一起,无法再运动。添加木炭和纸能让一个装置基于其对食物的搜寻而绘制图形。

50只雄蜂

你觉得你的交互制图装置所绘制的图形肯定是属于你的,还是100%由装置制成的?为什么?你视每张制图为一件艺术品,还是认为绘制过程构成了作品的艺术成分?

我相信所制图形是我与装置,还有参与者(如果是交互装置的话)之间的一项合作。我创造的制图装置基于其构造,和它与参与者对情境做出反应的方式,收集高度相关的数据。它们自己独立绘制的图往往是漂亮的对称图形,而我确实让它们自己销售/展示自己。但我觉得有必要了解它们是怎样、在哪里进行创作的,通过说教、录像或者最理想的是观察运动中的装置本身。

你的作品很栩栩如生。它们与自然原理、传感器、其它装置、在展览空间行走的人等相互影响。它们似乎拥有某种个体生命,而你并不是它的其中一部分。它们不再需要你。我的快速分析是不是太肤浅了?这些装置从你那里真正获得的自由意愿和独立性有多少?

看下前面的回答……很多时候,在我完成装置和系统的创作之后,我就走开让它自己做自己的事。譬如,我在工作室安置好向光性绘图装置,然后随它画。我可以去吃份三文治,吃完它还在画……我可以去教堂课,教完它还在画……被放到我网站上的其中一幅图形的制作花了超过4个月的时间。在我打字的现在,我的一件作品声纳制图装置(sonar drawing device)正在特威德艺术博物馆制图。它们有时候确实会需要新的木炭或粉笔,但在运作的时候它们也确实是相对自治的。

你的许多作品都由多个单件构成。比如,50只雄蜂 “由彼此间隔10公分的50个铝和聚氯乙烯单件构成。每个单件独立移动的同时彼此置换,共同排列出随机的、不可预知的图案。”你认为成群移动的物体有趣在哪?

“50只雄蜂”来自对消灭一般所理解的自然形态的希望,像小枝或树叶在之前的作品就有被借用,作为一种仿生行为。这个装置可以被看作是在描绘一群人,一群鱼,或支出状态中的点。

你想以生长绘制装置达到什么目的?通过观察植物和机器之间的密切关系,你认识到什么?

我想借助生长绘制装置创造自然物和机械系统之间的相应关系。这件作品还很新,所以我还在继续观察。但我发现有趣的是,当机械系统、电动机和微型控制器以不可预知的方式发生行为时,植物则倾向于以非常系统的、机械的方式生长。

哪些艺术家的作品对你最有启发,为什么?

我受到许多已逝艺术家的影响,你应该会猜想到,像Jean Tinguely、Arther Ganson和Cy Twombly,因为他们在利用动力学方面很有突破。当然,我也受到一些从事科技的当代艺术家的影响,像Edwardo Kac、Stelarc、Simon Penny和Natalie Jeremijenko,因为他们把科学原理作为原料,并利用科技将机械系统和自然界结合。

David Bowen的工作室

可以跟我们分享一下你接下来的项目吗?

我接下来在明尼斯达州罗切斯特的罗切斯特艺术中心有个展览,5月19日开幕。展览的重点是“生长绘制装置”,它将绘制出一张50英寸的卷轴画,记录着一棵豌豆在展览期间3个月里的生长。另外,我被授予了在今年6月加入到佛蒙特州工作室中心的会员资格,还得到了在2008年6、7、8月加入到Bemis当代艺术中心的资格。

感谢David!